La causa di questa arretratezza è da attribuirsi al ritardo della rivoluzione neolitica che spinse l'uomo all'allevamento e all'agricoltura e, contestualmente, alla lavorazione del rame e del bronzo, rivoluzione che nella penisola italica avvenne intorno al 7000 a.C., ossia 2000 anni dopo rispetto al Vicino Oriente.

Inoltre, le differenze climatiche che caratterizzano l'Italia contribuirono a rendere disomogenei i progressi dell'uomo, nel sud della penisola il clima mite favorì l'agricoltura mentre nelle regioni settentrionali, data la presenza dei massicci montuosi, di zone paludose e di fitte foreste, si sviluppò soprattutto la pastorizia e la caccia.

I primi popoli italici

I liguri abitavano l'Italia nord-occidentale e l'attuale Francia e vivevano sulle montagne, praticavano la pastorizia, la pesca e il commercio.

I veneti erano abili navigatori dei fiumi e allevatori di cavalli, divennero poi molto abili anche nella lavorazione del bronzo, all'interno delle loro tombe sono state ritrovate molte statue bronzee raffiguranti cavalli.

Nell'Italia peninsulare, quella che si estende dalle Marche alla Calabria, vivevano una moltitudine di popoli diversi: Piceni, Umbri, Sabini, Latini, Sanniti, Dauni, Messapi, Bruzi.

I Piceni e gli Umbri sapevano lavorare l'ambra, una resina fossile che arrivava dal Nord Europa attraverso gli scambi che avvenivano presso il porto di Adria.

I Piceni e gli Umbri sapevano lavorare l'ambra, una resina fossile che arrivava dal Nord Europa attraverso gli scambi che avvenivano presso il porto di Adria.

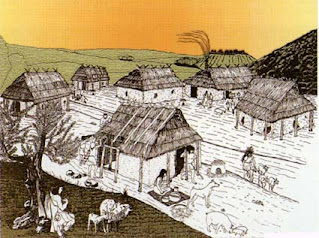

Sanniti, Sabini, Dauni, Lapici, Messapi, Lucani e Bruzi erano popoli dediti alla pastorizia e all'agricoltura. Costruivano mura protettive a difesa dell'abitato e spesso anche dei terreni agricoli ed erano inclini al saccheggio, scatenando così guerre locali.

Sanniti, Sabini, Dauni, Lapici, Messapi, Lucani e Bruzi erano popoli dediti alla pastorizia e all'agricoltura. Costruivano mura protettive a difesa dell'abitato e spesso anche dei terreni agricoli ed erano inclini al saccheggio, scatenando così guerre locali.

In Sicilia abitavano Sicani, Elimi e Siculi, i Siculi si insidiarono intorno al 1400 a.C. occupando i territori abitati dai Sicani, che vivevano nell'isola sin dal 3000 a.C.

Sappiamo che verso la fine del III millennio a.C. si realizzarono i primi importanti contatti con popolazioni indoeuropee, ne sono rimaste tracce in varie località della valle del Po, dell'Italia centrale e meridionale dove sono stati rinvenuti oggetti di rame (pugnali, asce, punte e frecce) e d'argento (monili, anelli, bracciali), metalli prima sconosciuti nella penisola.

Sappiamo che verso la fine del III millennio a.C. si realizzarono i primi importanti contatti con popolazioni indoeuropee, ne sono rimaste tracce in varie località della valle del Po, dell'Italia centrale e meridionale dove sono stati rinvenuti oggetti di rame (pugnali, asce, punte e frecce) e d'argento (monili, anelli, bracciali), metalli prima sconosciuti nella penisola.

Sappiamo che in Val Camonica e in altre zone del nord Italia visse l'antichissima civiltà dei Camuni, si trattava di un popolo che praticava l'allevamento e l'agricoltura e che fabbricava armi di ferro, li conosciamo grazie alle oltre 200.000 incisioni rupestri ritrovate nelle vallate alpine.

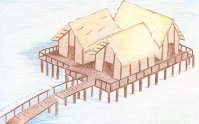

Nacquero contestualmente le prime palafitte, abitazioni rialzate da terra o erette sull'acqua costruite su lunghi pali che permettevano agli abitanti di difendersi dagli attacchi degli animali selvatici e dalle frequenti inondazioni dei fiumi. Inoltre le palafitte erano abitazioni più salubri proprio perché sollevate dal terreno e quindi meno esposte all'umidità.

Nella zona dell'Emilia Romagna le palafitte presero il nome di terremare e i loro abitanti si chiamarono Terramaricoli. Terramara significa "terra grassa" e identificava zone particolarmente fertili per via dei rifiuti organici accumulati dal territorio nel corso dei secoli.

L'agricoltura dei Tarramaricoli era evoluta ed era affiancata all'allevamento di bovini, maiali, pecore e cavalli.

In Sardegna, tra il II e il I millennio a.C. si diffuse la civiltà nuragica che prende il nome dalle curiose costruzioni ancora visibili ai giorni nostri, ovvero i nuraghi.

La Sardegna ebbe i suoi primi contatti esterni con i Cretesi e i Micenei e poi con i Greci e i Fenici, ampliando, grazie agli scambi culturali, le conoscenze relative all'estrazione mineraria, utile sia per il commercio che per la produzione di oggettistica locale.

Dai nuraghi sono emerse numerose statuette bronzo rappresentanti guerrieri, da questo dettaglio possiamo desumere che i popoli sardi fossero popoli di combattenti.

Dai nuraghi sono emerse numerose statuette bronzo rappresentanti guerrieri, da questo dettaglio possiamo desumere che i popoli sardi fossero popoli di combattenti.

Il nuraghe era una sorta di fortezza, una costruzione conica eretta con grandi blocchi di pietre appoggiati gli uni sugli altri a secco, all'interno una scala a chiocciola conduceva alla terrazza sovrastante mentre le feritoie laterali consentivano agli arcieri di scagliare frecce per difendere il villaggio che sorgeva ai piedi del nuraghe.

A partire dall'VIII secolo a.C. l'Italia entrò in contatto con i popoli fenici prima e greci poi, che iniziarono a navigare lungo le coste e a insidiare le prime colonie, contribuendo a diffondere la conoscenza della lavorazione del ferro, della coltivazione del frumento, della vite e dell'ulivo e introducendo la scrittura.

Le popolazioni celtiche attaccavano le città per saccheggiarle e farne grossi bottini.

I celti non volevano conquistare le terre ma semplicemente appropriarsi delle ricchezze.

Dei celti sappiamo che conoscevano la lavorazione del ferro ma ignoravano la scrittura, amavano la musica e i racconti fantastici che si tramandavano per via orale.

I celti non volevano conquistare le terre ma semplicemente appropriarsi delle ricchezze.

Dei celti sappiamo che conoscevano la lavorazione del ferro ma ignoravano la scrittura, amavano la musica e i racconti fantastici che si tramandavano per via orale.

Vivevano in villaggi di capanne circondati da mura fortificate per difendersi dai nemici.

I villanoviani

Una delle più importanti civiltà italiche dell'età del ferro fu quella dei Villanoviani che trassero l'origine del loro nome dalla città di Villanova, vicino a Bologna, dove fu ritrovato uno dei più antichi e importanti insediamenti.

I villanoviani si diffusero lungo il Reno e il Tevere espandendosi poi nelle Marche e nel Lazio fino alla Campania.

I loro insediamenti, che assumevano sempre più le forme di città, sorgevano in alture poco distanti dal mare.

Praticavano l'incinerazione dei corpi dei defunti, di cui conservavano le ceneri in urne cinerarie, grandi vasi di terracotta a forma di doppio cono decorate con motivi geometrici e chiusi da una ciotola o da un elmo. Le urne venivano calate in tombe all'interno delle necropoli, all'esterno delle città, assieme ad un corredo funerario di oggetti appartenuti al defunto.

I villanoviani si diffusero lungo il Reno e il Tevere espandendosi poi nelle Marche e nel Lazio fino alla Campania.

I loro insediamenti, che assumevano sempre più le forme di città, sorgevano in alture poco distanti dal mare.

Praticavano l'incinerazione dei corpi dei defunti, di cui conservavano le ceneri in urne cinerarie, grandi vasi di terracotta a forma di doppio cono decorate con motivi geometrici e chiusi da una ciotola o da un elmo. Le urne venivano calate in tombe all'interno delle necropoli, all'esterno delle città, assieme ad un corredo funerario di oggetti appartenuti al defunto.

ultimo aggiornamento: ottobre 2020

wow sei baravissima combplimenti

RispondiEliminacontinua così

RispondiEliminae ricordati che è un po troppo lungo dovresti accorciarlo

RispondiElimina